本文

夕張市の市指定有形文化財

登川神社木彫掲額

(のぼりかわじんじゃもくちょうけいがく)

登川神社木彫掲額

概要

明治27年に出雲大社から登川神社に寄進されたものであり、当時の出雲大社大宮司の揮毫によるものを欅の材にトレースし、「登川神社」と彫刻(彫刻者不明)され、文字を金箔で貼り付けた額である。

種別

美術工芸品

所在

夕張市住初7番地

所有者

夕張神社

指定年月日

昭和60年5月21日

東郷平八郎直筆の書

(とうごうへいはちろうじきひつのしょ)

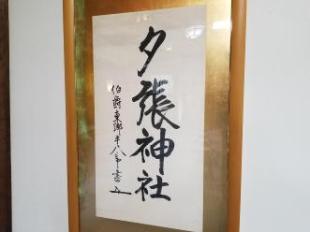

東郷平八郎直筆の書(縦)

東郷平八郎直筆の書(横)

概要

北炭の優良石炭に感謝の念を抱いていた東郷元帥が、登川神社が大正10年に焼失し夕張神社として再建する際、北炭の関係者の依頼により揮毫し夕張神社に寄贈したもの。北海道と元帥との関係についての記録は皆無に近いと言われていることから、大変珍しいものである。

種別

美術工芸品

所在

夕張市住初7番地

所有者

夕張神社

指定年月日

昭和60年5月21日

欅の大杯

(けやきのたいはい)

欅の大杯(表面)

欅の大杯(裏面)

概要

北炭は明治30年代から石川県輪島町の漆業者へ汁器類の注文を続けていた。

その返礼として漆業者が5年がかりで制作し北炭へ贈り、その後北炭から夕張神社へ奉納されたものである。

直径62.5センチメートル、容量21.6リットル。松竹梅に鶴亀を描いた輪島塗である。

種別

美術工芸品

所在

夕張市住初7番地

所有者

夕張神社

指定年月日

昭和60年5月21日

採炭救国坑夫の像

(さいたんきゅうこくこうふのぞう)

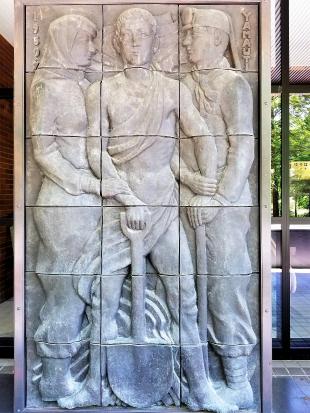

採炭救国坑夫の像

概要

軍需生産美術推進隊塑班のメンバーであり二科会会員であった中村直人(なおんど)氏と地元協力者により、炭鉱に従事する人々の慰問のため昭和19年に制作されたものである。

戦時中で資材の無い折にコンクリートで作られた高さ3.63メートルの像で、炭都夕張のシンボルとして親しまれている。

種別

美術工芸品

所在

夕張市高松6番地

所有者

夕張市

指定年月日

昭和62年3月9日

労働のモニュメント

(ろうどうのもにゅめんと)

オリジナル(テラコッタ製)

複製(ブロンズ製)

概要

昭和26年に勤労文化都市として戦後の夕張を造り上げていこうとして建設された「夕張労働会館」の外壁の装飾として、彫刻家 山内壮夫(たけお)氏により制作されたものである。大きさは縦1.90メートル、横1.10メートル、幅0.20メートルであり、18個のテラコッタ製ブロックにわかれている。炭都夕張の労働運動の象徴として親しまれてきた。1995年10月不慮の火災により同建物が被災し解体されるにともない、旧夕張市美術館に移設されることとなったが、同作品のブロックの損傷度合いが進んでいたことから展示方法が再考され、ブロンズで複製を作り展示する方法がとられた。

現在、オリジナルの一般公開は行っていない。複製は夕張市石炭博物館にて一般公開している。

種別

美術工芸品

所在

夕張市南清水沢4丁目48番地12(オリジナル)

夕張市高松7番地(複製)

所有者

夕張市

指定年月日

平成5年3月22日